Ya sé que estas no son maneras de felicitarte, así, mediante una nota que al tacto resulta bastante más áspera que un beso. Pero no me queda otra. Soy consciente de que las posibilidades de poder celebrar contigo tu decimoctavo cumpleaños son tan reducidas como las de poder celebrarlo con tu abuela, que en paz descanse. Pero del regalo no me he olvidado, no. El regalo es algo que tu padre y yo llevamos más de tres años preparando, exactamente desde el mismo día de nuestra separación. Porque siento decirte que el amante que todas las noches me reclamaba junto a su lecho en la otra punta de la ciudad no era otro que tu padre y que nuestra separación no fue más que un montaje urdido con la intención de poder disfrutar de un hogar, sin los sobresaltos de ver pasar repentinamente una sombra sin figura, un intruso sin modales. Así que para que no te vuelvas a sentir importunado por los sonidos antinaturales de un despertador o una lavadora y te puedas explayar a tu gusto, hemos decidido regalarte el piso.

Colección de artículos publicados mensualmente en la revista Entorno de la Zona Media de Navarra. Ilustraciones: Maribel Tena

domingo, 25 de diciembre de 2011

sábado, 19 de noviembre de 2011

Memorias de África

No hace mucho que leí un libro que ha despertado en mí una extraña sensibilidad por todo lo que concierne a África. Es un libro especial porque es simbiosis de una doble pasión: la pasión por un continente exótico y la pasión por narrar. Se titula “Lejos de África”, aunque sea más bien universalmente conocido por “Memorias de África”, la película que tomó como base la biografía de una mujer singular.

sábado, 15 de octubre de 2011

Nada podía irnos peor

Tierra, sol y luna. Esta es la constelación a la que nos sentimos ligados desde hace millones de años. Nada ha cambiado desde entonces. Seguimos contemplando los tres astros de la misma manera que lo hicieron nuestros antepasados en el albor de los tiempos. Ellos también se quedaron prendados de los atardeceres y de las noches de luna llena, estableciendo un vínculo directo y emocional con ellos que hacía que los consideraran como elementos mágicos. Tradujeron su magia intentando buscar ligazones que dieran comprensión a la vida y a su existencia. Encontraron “simpatías” entre elementos (luna, mes, mujer) que daban explicaciones a los ciclos que percibían en la naturaleza y en ellos mismos. Todo el debate estaba circunscrito a los límites que la física marcaba al humano. Nada había más allá… hasta que nuestro cerebro fue segregando la metafísica.

martes, 27 de septiembre de 2011

Alba que nunca muere

“Te voy a llevar a ver tu primera revolución”. “Y eso… ¿qué es?” “Pues como un cambio, pero a lo bestia”. “¿Cómo la galerna del otro día en la playa?” “¡Exacto!”

El viajero que sabe perderse

Viajar ya no es lo mismo. El ritmo de vida que llevamos hace que queramos someter nuestras experiencias a los designios de la moda y a los caprichos de este mundo prosaico que nos está tocando vivir. Y algunos conceptos, como es el caso del “viajar”, sufren y se adecuan a nuestras excentricidades.

martes, 28 de junio de 2011

Joanna de Uterga, 1547

Su padre no había pronunciado ni una palabra durante todo el viaje, pero Joanna leía el gesto de preocupación en aquel rostro que asomaba entre el gorro de grana y la sobrepelliz. Habían partido de par de mañana para llegar a Pamplona a la hora del juicio, municionados con el pan, la chacina y la correspondiente posta de sardinas arenques en salazón que su padre canjeaba por vino a un mercader guipuzcoano.

lunes, 13 de junio de 2011

La vida es sueño

La realidad de nuestros sueños, aunque sólo sea fantaseada, la vivimos con una fogosidad tal que muchas veces, al ver como se pulveriza de golpe por la dolorosa llamada de nuestro despertador, nos deja desconcertados y confusos. Despertar a deshora en mitad de un profundo sueño es penoso. Pero si además te encuentras sobre la arena dorada, frente a un mar infinito y a la sombra de una sombrilla de palmas, entonces el día se te puede hacer tan insoportable como se le haría a un condenado que sufre mazmorra y tortura. Esa puñetera manía que tenemos de soñar que somos libres y que no estamos atados a nuestra cotidianidad hace que nuestros despertares sean a veces tremendamente aciagos. A menudo nos tenemos que enfrentar al hecho de encontrarnos despiertos en cuerpo pero no en alma, porque nuestra cabeza se ha quedado a medio camino en alguna isla del océano. Y, hasta que consigues despoblar tu cabeza de aquellos sueños, pululas con una especie de descompensación horaria como si te hubieras quedado en otro huso y llegaras con un par de horas de retraso a todo. Arrastras el jet lag durante todo el día con la esperanza de que al día siguiente, si tienes suerte, todo vuelva a su normalidad.

Son días en los que casi es mejor hermetizarse. Nada ajusta. Te levantas y ni siquiera te viene la gatica a restregarse en la tobillera. Y, antes de salir del piso, echas una mirada por la mirilla para no toparte en el rellano con ningún vecino que quiera anunciarte su predicción meteorológica. No lo soportarías.

Pero en cambio, otros días, sin ni siquiera saber lo que has soñado, parece como si fueras a comerte el mundo. Sientes todas tus chakras interiores tan conectadas con el entorno que parece que fueras a remolque de alguna extraña energía, como cuando de joven te ponías en la playa de espaldas al mar esperando a que alguna ola te arrastrara y llevara en volandas. La conexión es total. Percibes tu sintonía con el resto del mundo, tienes la sensación de estar soñando despierto y te sientes seguro de que ni la predicción meteorológica más catastrofista vaya a alterar tu estado de ánimo. Es más, sólo te lo reafirmaría. Y no sabes por qué.

Quizá la mejor manera de explicarlo sea trascribiendo un hermoso cuento de Giovanni Papini, un escritor italiano correligionario de Mussolini y pasado de rosca pero con una sensibilidad especial para los cuentos. Se titula “El reloj parado a las siete” y lo he extraído de un libro de Jorge Bucay.

"En una de las paredes de mi cuarto hay colgado un hermoso reloj antiguo que ya no funciona. Sus manecillas, detenidas desde casi siempre, señalan imperturbables la misma hora: las siete en punto.

Casi siempre, el reloj es sólo un inútil adorno sobre una blanquecina y vacía pared. Sin embargo, hay dos momentos en el día, dos fugaces instantes, en que el viejo reloj parece resurgir de sus cenizas como un ave fénix.

Cuando todos los relojes de la ciudad, en sus enloquecidos andares, y los cucús y los gongs de las máquinas hacen sonar siete veces su repetido canto, el viejo reloj de mi habitación parece cobrar vida. Dos veces al día, por la mañana y por la noche, el reloj se siente en completa armonía con el resto del mundo.

Si alguien mirara el reloj solamente en esos dos momentos, diría que funciona a la perfección... Pero, pasado ese instante, cuando los demás relojes callan su canto y las manecillas continúan su monótono camino, mi viejo reloj pierde su paso y permanece fiel a aquella hora que una vez detuvo su andar.

Y yo amo ese reloj. Y cuanto más hablo de él, más lo amo, porque cada vez siento que me parezco más a él.

También yo estoy detenido en un tiempo. También yo me siento clavado e inmóvil. También yo soy, de alguna manera, un adorno inútil en una pared vacía.

Pero disfruto también de fugaces momentos en que, misteriosamente, llega mi hora.

Durante ese tiempo siento que estoy vivo. Todo está claro y el mundo se vuelve maravilloso. Puedo crear, soñar, volar, decir y sentir más cosas en esos instantes que en todo el resto del tiempo. Estas conjunciones armónicas se dan y se repiten una y otra vez, como una secuencia inexorable.

La primera vez que lo sentí, traté de aferrarme a ese instante creyendo que podría hacerlo durar para siempre. Pero no fue así. Como mi amigo el reloj, también se me escapa el tiempo de los demás.

Pasados esos momentos, los demás relojes, que anidan en otros hombres, continúan su giro, y yo vuelvo a mi rutinaria muerte estática, a mi trabajo, a mis charlas de café, a mi aburrido andar, que acostumbro a llamar vida.

Pero sé que la vida es otra cosa.

Yo sé que la vida, la de verdad, es la suma de aquellos momentos que, aunque fugaces, nos permiten percibir la sintonía del universo.

Casi todo el mundo, pobre iluso, cree que vive.

Solo hay momentos de plenitud, y aquellos que no lo sepan e insistan en querer vivir para siempre, quedarán condenados al mundo del gris y repetitivo andar de la cotidianidad.

Por eso te amo reloj. Porque somos la misma cosa tú y yo."

miércoles, 18 de mayo de 2011

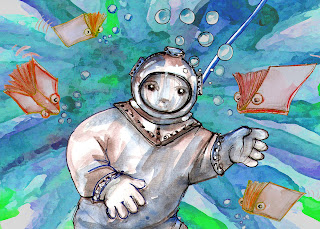

El escritor de la escafandra

Quién no tiene grabado en la retina un bisonte de las cuevas de Altamira. Quizá sea ésta una de las imágenes más representativas de la humanidad… junto con otras muchas ya convertidas en iconos como puedan ser el perfil de Nefertiti o la huella de Armstrong sobre la playa lunar. Son hitos que han marcado la evolución del ser humano en este templado planeta.

Pero ¿cómo hizo aquel ser de manos prodigiosas para plasmar con semejante gracia, en la penumbra de una cueva, a un bisonte que ni siquiera tenía delante? ¿Cuántos animales necesitó esbozar antes para perfeccionar su técnica? ¿Cómo es que no está la cueva plagada de intentos fallidos hasta que dio con el prototipo? ¿Se encontrarán algún día? ¿O quizás borraba los que no le gustaban? Si pudiéramos rebuscar en su papelera tendríamos una de las claves de nuestro pasado que tanto buscamos: ¿qué se le pasaba a aquel humano por la cabeza para andar perdiendo el tiempo en pintarrajear las paredes en vez de dedicarse a otras labores más provechosas como, por ejemplo, afilar sus puntas de sílex?

En la angostura de aquella cueva se estaba sellando la transformación de un ser que no dejaba de ser belfo y desdentado, pero que era ya capaz de morderse el labio y desgañitarse el cerebro para intentar dar con la clave de lo que quería expresar. No sé qué tipo de significado tendría para él aquel bisonte, si sería un especie de conjuro y cumpliría una función ritual, pero se sirvió de volúmenes, formas, colores, incluso de las inflexiones de la piedra, para darle la profundidad que buscaba y la sensación de movimiento; todos sus conocimientos puestos al servicio de pigmentos, carboncillos y grasas para dar forma a una perspectiva estética que guardaba en su cabeza. Y lo que en su cabeza se debatiera estaba directamente influenciado por su cultura, su carácter y las circunstancias que le hubieran tocado vivir. Si éste fue nuestro primer artista, pues tiene el mérito de ser el primero que nos dejó la impronta de su estado de ánimo, pues como bien decía Zola, el arte es un rincón de la creación visto desde un temperamento.

Así que el bisonte que pintó era algo más que un bisonte: era un reflejo instantáneo de ver la vida y de observar el mundo. Ya hace unos siglos que Goethe hizo gala de su perspicacia cuando dijo: “Si usted pinta un perro exactamente, no tendrá un cuadro sino dos perros”. En el arte no buscamos al perro, sino al cuadro. Y cuando aquel homínido creó su obra, se dejó parte de él en ella misma, nos mostró un capítulo de su vida. Se expresó rebuscando en sí mismo.

¿Pero qué necesidad tiene una persona de querer atrapar algo dentro de ella para después extraerlo y expresarlo por medio de un formato? Esta necesidad cumpliría al principio sólo una función mágica y ritual, pero con el tiempo el asunto fue adquiriendo otras tintes y nuestra complejidad evolutiva ha hecho que sean miles las razones por las que recurrimos al arte.

Sea cual sea la razón, una cosa está clara: el arte es una buena excusa para expresar nuestro temperamento y nuestros sentimientos. La mayoría de estos estados de humor son tan volubles e inconstantes como el llanto de un niño o la risa de una abuela. Se desvanecen en el aire. Pero los artistas, partiendo de la nada, van creando sus propias formas para transmitir sus emociones. Igual que ese ser primitivo partió de la deslucida roca para ir añadiendo colores, Oteiza, por ejemplo, partió de la oquedad del vacío para ir dándole forma. Para él el arte no era más que una manera inteligente e interesante de organizar el espacio, dándole salida a la magia (temperamento). En la música, en cambio, es en la manera de romper (organizar) el silencio donde encontramos el temperamento de Beethoven, y en la literatura fue un Nóbel, Juan Ramón Jiménez, quien sinceró sus penas a lomos de un burro por medio de la poesía. ¿Y de qué tipo de agujero negro dispuso él para manejar, moldear y pulir? Pues me supongo que del tiempo, porque la literatura atrapa y organiza un trozo de tiempo, te cuenta un qué, aunque quizás lo más importante sea el cómo: el toque de magia personal efectuada mediante el lenguaje.

Los escritores atrapamos en nuestro interior una realidad de personajes, emociones y conflictos que dilatamos en el tiempo. Antes de que se nos funda el núcleo abrimos una válvula para liberar todo ese registro de acontecimientos histriónicos. Y lo que de allí emana huele a nuestro: la narración de una perspectiva personal e intransferible del entorno con una herramienta lingüística fabricada con nuestras propias manos.

Yo siempre había pensado que escribir es descender a lo más profundo de un pozo inmensamente negro e ir palpando en la oscuridad para echar mano de un pensamiento. Cuando lo encuentras agazapado entre los guijarros como una trucha y lo tienes bien agarrado, antes de que se te escape has de ascender el camino de vuelta para sacarlo a flote y así poder transmitírselo a los demás. Buscarlo, atraparlo y contarlo. Buscar qué y contarlo cómo. Tarea nada fácil.

Me alegró saber que Ortega y Gasset también lo había descrito en “La rebelión de las masas” de manera bastante parecida pero mucho más explicita: imaginar es ponerse una escafandra y descender a un abismo.

viernes, 1 de abril de 2011

Cagüen la amistá

A mí es que esto de lo qué semos y ánde venimos me mosquea un montón, ¡cagüen los mistos!… Antes no había tanto miramiento con los animales. Trabajaban pa uno, te los comías y punto… Pero ahora no… Ahora es otra cosa… Ahora resulta que el perro tiene que ser nuestro mejor amigo… Pero ¿ánde van?, ¿pero desde cuándo tu mejor amigo te declara la guerra y te deja la acera que paice un campo de minas? ¿Eiñ?... ¡Si es que ya hasta tienen su armario con ropa pa invierno, pa verano…, y hasta pa entretiempo!..., ¡pa que al señorito no se le apeguen los abrojos!... ¡Pero si ya sólo les hace falta ponese un batín y que se apoderen del mando la tele!... ¡Pero ánde vamos a llegar!... Pero si es que hasta tengo a un hijo que paice que sale con un perro…, ¡que tie una dueña!... Si es que to esto es asurdo…

Pero lo pior no es eso…, lo pior es lo de los pacharanes… ¿Que qué tienen que ver los pacharanes con to esto? ¿Eiñ? Pos sabéis lo que sus digo, cagoen, pos que mientras no se demuestre lo contrario, los pacharanes tienen que ver con to lo que pase en Navarra. Y si van acompañaos de un mus y una faria, pos mejor que mejor.

El caso es que a mí me paice que en to esto hay algo de estraño. Porque vas pa Andalucía y ves esas lomas con sus olivos preciosamente enfilaos… Y vas pa la Rioja y ves esas laderas con sus viñedos…, to con un buqué que se tacumula la salibilla... Pero, aquí, en Navarra, yo no veo na de na… ¿O es que alguien ha visto alguna vez un campo de pacharanes?... ¿Pero ánde viene tanto pacharán? ¿Eiñ?... ¡A mí to esto me mosquea un montón!… Y caro, luego vas y te enteras que los traen de la Rumanía , tú… Pero eso no es lo pior, no…, lo pior es que con el lote te ajuntan un par de osas pa repoblar el Pirineo…, ¡anda y jóete!…

Pero…, y yo me pregunto…, ¿no sería mejor que les mandáramos, a ordea, un ciento buitres? ¿Es que no los podíamos ir ancajando, asín, como quien no quiere la cosa… surreticiamente?...... Que pasa el Tour, pos pa el ganador de etapa, ¡ramo flores y par de buitres!... Que viene la princesa a inagurá, ¡ramo flores y par de buitres!... Que viene el Papa a canonizá, ¡ramo flores y par de buitres!... Porque esto de los buitres ya tiene sorna, ya… Al otro día, sin ir más lejos, que estuve visitando a una hermana que casó a Guernica… cagoendioro, ¡to inpecable!… paecía un belén… ca cosa en su sitio, tú… y de repente miro parriba y veo como saprosima un escuadrón de buitres volando a ras… tos en batería, pefetamente alineaos, mirando pa derecha y pa izquierda… buscando a qué hincarle el diente… y veo que tol mundo sale corriendo en desbandá… que yo no sabía ya ni pande tirá… y resulta que había alao un par de vizcochos, y dice uno, Oye Pachi ¿de dónde vendrá tanto buitre, pues?, estos tienen que ser, lo menos, navarros… (y yo pensando… sí, navarros… de las Bardenas, no te joe… del mismísimo polígono de tiro, allí han aprendío a volar asín de bien…), y va el otro y le dice… No creo… si serían navarros ya nos habrían atacado…

¡Si es que ya lo dicía la tía Gerarda! ¡Los buitres nos van a echar a perder la fama!... Que ya los tenemos hasta en la sopa…, que al otro día salía en el diario: “Los bomberos rescatan a un buitre extraviado de una terraza de Pamplona”…, y digo yo, pos normal, cojona…, pero si cualquier día de estos te los encuentras dentro del bar, acodaos en la barra, pidiendo un chiquito.

Si es que no pue sé… porque ahora nos vienen con lo del visón europeo ese en estinción… que si lo han visto al visón ese ande el puente… que el visón está ande el sotol río… pero vamos a ver, yo me pregunto, ¿da pa un abrigo pa la parienta o no?... Pos si no da pa un abrigo, ¿pa qué tanto revuelo? ¿Es que no nos vale con el revuelo de los buitres? ¿Eiñ?... ¡Rediós con la amistá!

Porque luego está lo de los ciervos, caro… vas por la carretera y a ca paso una señal de abertencia: ¡Cuidao, ciervos!..., que va uno acojonau esperando que le salte un ciervo en ca revuelta… ¡Pero bueno!, ¿ánde sa visto un ciervo en Navarra?... No sería más lógico, dio yo, pintar un jabalí… Que éstos si que tienen cojones…, que cualquier día salen ya en portada del diario: “Los bomberos rescatan a un jabalí borracho tirándose de la fuente de la Navarrería ”… Y cuidao no te lo lleves por delante con el lanrrober, porque si lospachurras, vale, pos da pa noventa chorizos…, pero ¿y si no?..., ¡anda y píllalo que si no no cobras el seguro!... Así que tiés que aguantá ver como se te escapa montearriba el parte de accidente en forma de noventa chorizos…, ¡anda y jóete! Si es que es casi mejor hacerse cazador…, ¡na más que pa por si acaso, leches!

Y luego dicen que hay que sé amigo de los animales. Pos na…, entonces: si hay que sé…, ¡se sé!

martes, 1 de marzo de 2011

Piel con piel

Hay sensaciones que no puedo evitar: cuando entro en un hospital me siento tan insignificante como una zarandaja y todo me abruma, el aire científico, las formas profesionales, el ambiente aséptico. Hay algo en su aspecto que me impone. Parece como que por un momento tuviera que estacionar toda mi humanidad junto a algún parquímetro para traspasar una puerta hacia tratos más gélidos y formales.

Hay sensaciones que no puedo evitar: cuando entro en un hospital me siento tan insignificante como una zarandaja y todo me abruma, el aire científico, las formas profesionales, el ambiente aséptico. Hay algo en su aspecto que me impone. Parece como que por un momento tuviera que estacionar toda mi humanidad junto a algún parquímetro para traspasar una puerta hacia tratos más gélidos y formales.

Pero eso no es más que una primera impresión. No me quejo. Nada más lejos de la realidad. Mis experiencias hospitalarias han sido siempre gratas, me he sentido siempre arropado y no tengo ninguna queja del trato recibido, siempre cercano, espontáneo, humano. Los problemas no me han sobrevenido en las relaciones directas con el personal sino al querer contravenir una normativa que está en manos de esferas más altas.

El día que nació mi hija, hace ahora nueve años, el primer deseo que tuve fue el de comérmela con patatas. Después la tomé en mis brazos y, al tacto, se me abrieron todos mis sentidos. La interacción que se estableció entre mi hija y yo por medio de ciertos estímulos sensoriales como el tacto, el calor y el olor sólo la conocemos nosotros. Lo que yo recuerdo con más fuerza es su olor. Aunque no lo sé, estoy seguro de que ella sintió lo mismo. Mis papilas olfativas siguen conservando aquel aroma, que no es otro que el mismo que tienen los terneros nonatos y que seguramente será el propio de todos los marsupiales. Para la prescripción hospitalaria, en cambio, todo esos sentimientos no les debieron parecer más que ñoñerías. A su madre no sólo no le permitían quedarse dormida con ella en la cama, sino que prácticamente la obligaban a despertarla cada cuatro horas para darle la teta. Nosotros, por supuesto y con todos los respetos, nos negábamos mientras podíamos.

Las formas, según he visto en mi última visita a un hospital, han cambiado. La Organización Mundialla Salud ha descubierto las virtudes del vínculo afectivo establecido entre la madre y el bebé, entendiendo que todo ello es uno e indivisible, y desde hace un tiempo, a lo que parece, fomenta la facultad del contacto directo de los padres con el bebé al nacer éste. Este vínculo regula su ritmo cardíaco, su temperatura, la glucosa en la sangre y su sistema inmunitario, y evita que éste se sienta desamparado y sufra estrés. Si mal no recuerdo hace poco se hizo famoso un caso que tuvo repercusión mundial: un bebé murió en el momento de nacer y su madre lo acogió en su seno, sobre el que lo tuvo durante más de dos horas. El niño, muerto, debió de sentir de tal forma la amargura de la madre que decidió resucitar. ¿O no estaba muerto y resulta que se nos escapa algún tipo de vida? Preguntas, por ahora, sin respuesta.

Es el contacto “piel con piel”, como parece que lo llaman. Es como si no lo hubieran descubierto hasta ahora. Pero este acontecimiento ha estado ahí y ha sido transmitido durante generaciones hasta el punto de que ya es algo que forma parte de nuestro acervo cultural y que lo expresamos generalmente por medio de caricias, besos y todo lo que signifique arrimarse al otro para intercambiar energías vitales, radiaciones humanas. No hace falta que nos inunden el mercado de cursillos sobre artes milenarias tan sonoras y sugestivas como el Feng-Shui y el Tai-Chi, como si fuéramos ignorantes y careciéramos de energías vitales. Otra cosa es que el progreso las haya ido marginando.

Estoy hablando de dos ámbitos de esta sociedad que se mueven al margen de toda afectividad. Por un lado se encuentra cierta legislación progresista que se expresa por medio de sentencias tan desmedidas, absurdas e injustas como la de aquel pastor que fue pillado in fraganti haciéndose una manzanilla con una flor protegida y que fue condenado por un juez a una multa que no podía pagar, un juez que después se habría ido a su casa en su todoterreno híbrido de doce cilindros con la conciencia bien tranquila. Por otro lado está la arquitectura pública que nos rodea, tan supuestamente funcional y social como falta de sensibilidad, y para ello no hay más que pararse a contemplar alguna de nuestras guarderías que se asemejan a prisiones. De hecho, estoy seguro de que la legislación para construir ambas se mueve en los mismos parámetros: probablemente no sea más que una cuestión de números y volúmenes. Todo se resuelve conforme a códigos que están rumiados y ejecutados en los despachos, acuciados por las presiones y las modas, y son la antítesis programada al clima de relajación, armonía y equilibrio que precisamente es la base afectiva de ese contacto “piel con piel”. Algún día llegará la hora en que tengamos que anteponer a palabras ya tan familiares para nosotros como progreso, urbanismo y civilización (de civitas: ciudad) otras más acordes como biodinámica o permacultura, y no dejar tanto la normativa y la estética de nuestro entorno en manos de gente de piel áspera que no ha sentido una caricia en su vida. ¿Para cuándo este cambio? Preguntas, por ahora, sin respuesta.

Nunca hemos dejado de buscar el contacto con la piel del otro para reclamar comprensión o expresar sentimientos, porque siempre ha sido propio de nuestra naturaleza ir al encuentro de un hombro que llorar o un cuello que abrazar. Si el niño lo siente, también nosotros lo podemos sentir. No sé qué tipo de purificación interior perseguirá Amma, la mujer hindú que reparte abrazos, pero debe de ser algo bastante parecido a ese primer abrazo materno. Y si tenemos que acuñar un término para un arte milenario del que hemos disfrutado durante generaciones, pues se me ocurre uno: “Fundíos en abrazos”, aunque para el que quiera algo más cool, también se le podría llamar “abrazo-fushión”, o como se diría en la tierra de los yins y de los yangs: “Ablaso palke kiela”.

Plasma las palabras

Unas de las cosas que recuerdo con más nitidez de mi infancia son los chistes de mi abuela. Eran chistes tan simplones que podían considerarse aptos para todos los públicos. Hubo uno que repitió tantas veces que al final, por fuerza, se me quedó grabado: Iba un señor por la calle intentando atrapar algo al vuelo y pasa un amigo suyo y le dice: ¿Pero qué haces? Y el otro le contesta: Pues cazando gamusinos… Y eso, ¿qué es?... ¡Pues no sé, todavía no he cazado ninguno! Desde entonces siempre me he sentido fascinado por la palabra “gamusino” y hasta he recurrido un mogollón de veces a ella para encubrir mi ignorancia cuando me han preguntado: Y eso, ¿qué es?... ¡Pues como un gamusino!... ¿Y qué es un gamusino?... Pues… es algo así como… ¡es que no sé explicarte!

Hace poco miré en Internet si por casualidad existía la palabra “gamusino”, y cuál fue mi sorpresa, ¡17.000 entradas! En el diccionario de la RAE desvelé el secreto de una palabra por la que me había sentido durante tantos años atraído: “Gamusino, animal imaginario cuyo nombre se usa para dar bromas a los cazadores novatos”. ¡Increíble! Gamusino era una palabra inventada para gastar bromas ¡con rango de diccionario! ¡Ningún chiste podría aspirar a más! La Wiki me dio más pistas: la palabra viene del provenzal gambosí “engaño”, y es un viejo truco utilizado para hacer buscar a los jóvenes algo que en verdad no existe.

A veces tiene uno la impresión de que el idioma se usa, simple y llanamente, para cubrir las necesidades de la comunicación. Las palabras son, de hecho, el más importante instrumento con el que nos interrelacionamos, aunque no el único, porque lo mismo sirve un guiño que un beso que una mueca; pero ¿por qué no aprovecharnos de ellas, cuidarlas, mimarlas, trabajarlas, para enriquecer nuestra comunicación y hacerla más vivaz, más aguda?

Es el fascinante mundo de las palabras. Parece como si estuviéramos hartos de oírlas y que no reparáramos en ellas, igual que no sabríamos apreciar la aurora boreal si cada mañana nos deslumbrara en el camino a nuestro trabajo. En realidad, el mundo de las palabras es tan asombroso como las auroras boreales. ¿No hemos jugado siempre con ellas en pasatiempos y acertijos? Adivina, adivinanza: campo blanco, flores negras, ¿qué es…? Está claro, las palabras…

Si partimos de una palabra tan simple como “papá” podemos provocar un bello efecto melódico con solo cambiar las vocales: papá-pepé-pipí-popó-pupú. Éste no deja de ser un pequeño trabalenguas de los que estaba plagada nuestra infancia: ¿quién no se acuerda del “chorro morro pico tallo qué” con el que se designaban los dedos en alguno de nuestros juegos? Y es que, aparte de con las adivinanzas, también hemos jugado con los trabalenguas. Éstos nos permiten inventar palabras y hacer juegos de sonoros ecos: “Una cacatrepa tiene tres cacatrepitos, cuando la cacatrepa trepa trepan los tres cacatrepitos”. Tampoco es necesario que nos pongamos a desarzobispoconstantinopolizar Constantinopla para que sean espectaculares: “Una vieja teca y meca, chirivi-gorda, sorda y vieja, tenía dos hijos tecos, mecos, chirivi-gordos, sordos y viejos. Si la vieja no hubiera sido teca y meca, chirivi-gorda, sorda y vieja, los hijos no hubieran sido tecos, mecos, chirivi-gordos, sordos y viejos”.

Cada casa ha sabido trasmitir su trabalenguas como un pequeño tesoro. Hay uno que me gusta por su sencillez y cacofonía: “Como poco coco como poco coco compro”. Al principio no hay manera pronunciarlo y es que parece que se te vaya a perder un diente por el camino. ¿Nunca habéis intentado inventaros de pequeño una frase que tuviera siempre la misma vocal? Cuando los trayectos en coche eran largos y las curvas, muchas, había que discurrir cualquier gansada para distraerse. Seguramente sería yendo para un bolo cuando al rapero Nach Scratch se le ocurrió una de sus rimas: “Trabaja, plasma las palabras, hazlas balas,/ Atrapa ráfagas, sal, machaca cada sala,/ Ladra hasta rasgar la garganta”.

Las posibilidades del idioma son tan sorprendentes que nos podemos permitir el lujo de construir una frase que sólo contenga como vocal la “a”: “Allá va la rama a amar a la valla”, que sea capaz, como si fuéramos magos que prestidigitáramos las palabras con las yemas de nuestros dedos, de leerse al inverso. Intentadlo. Son los palíndromos, frases capicúas que gozan de una estética muy especial, ya que se leen para los dos lados. Un palíndromo es, por ejemplo, “reconocer”, y rebuscando un poco he encontrado frases menos surrealistas y más atractivas por su naturalidad: “Ana lleva al oso la avellana” y “La ruta nos aportó otro paso natural”.

La palabras nacen, devienen y mueren, ya sea como espíritus autárquicos o almas penitentes. Cuando pasen a vuestro lado tomadlas, perdedles el miedo y usad de ellas, pero tened en cuenta que “charlas baratas taladran hasta dar arcadas”, como decía Nach. Ya sean palabras amables, picantes, sentidas y resentidas, punzantes, de reconciliación o de ley, habréis de saber que una vez aventadas no hay brisa que se las lleve. Los chinos, que si de algo saben es de osos pandas y de proverbios, lo tienen muy claro: “Hay tres cosas que no tienen vuelta: la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida”.

El Arga, traficante de poesía

Debía de ser un día frío de invierno porque me acuerdo que llevaba el gorro de lana puesto. No sé lo que tenía aquel gorro pero disfrutaba de la extraña virtud de asustar por igual a niños pequeños y guardias civiles. Así que cuando nos pararon en aquel control, en aquella tarde oscura en la que nos dirigíamos a la bolera, mi suerte estaba echada. La luz de la linterna se desvió inevitablemente hacia mí, me pidieron la documentación y me dijeron que por no llevar el cinturón de seguridad me impondrían una multa de 150 euros. Mientras revisaban mis papeles alguien soltó un chiste y yo, claro, me reí. El agente me conminó, con sequedad, a abandonar el coche e hizo un exhaustivo registro de mis bolsillos. Por lo general yo no suelo llevar nada especial encima, pero aquella mañana había estado en una manifestación en Pamplona y de mi bolsillo derecho extraje un papel doblado que desdoblé con cuidado delante de sus narices. Era, para su sorpresa, una poesía.

He rebuscado en mi baúl de los recuerdos y no he tardado mucho en encontrar los dos objetos protagonistas de aquella tarde-noche: por un lado, el gorro de colores, manufacturado por algún aborigen del altiplano boliviano y que reconozco que asustaba y me daba cierto aspecto de traficante… de poesías; por otro, la poesía que todavía conserva la huella de sus pliegues y que me sirvió para quedar eximido de la multa que nunca me llegó, algo de agradecer al guardia civil que, a la vista está, debía de ser muy leído.

La manifestación a la que había asistido aquella mañana era en protesta por los desmanes contra el río Arga y la poesía la había recibido en mano por alguien que ni siquiera sé si era su dueño. Se titula “El río”, está escrita por José Javier Jaurrieta Elcano, de Miranda de Arga, y éste es un extracto de los versos medidos de lírica y nostalgias: “A veces he soñado recorrer/ de niño la ribera;/ era fresca la hierba,/ la tierra plena./ Ahora en el río los remansos se amontonan,/los peces sueltos/ el agua lleva/ e inclinando mis rodillas en las piedras/ he buscado en mis labios/ la sed despierta./ Mis manos se han perdido entre nostalgias/ de soles limpios/ con lunas llenas./ Ahora soy de los que ven el río/ como un calvario,/ como una arenga de voces muertas/ de las que dicen que es cosa de las técnicas/ que el progreso destruye/ lo que durante siglos/ fue cosa nuestra./ Dónde están los recuerdos/ dónde las azucenas,/ en dónde mis amigos/ con los que yo jugaba/ a tirarnos el barro/ de vera a vera,/ pintándonos de barro/ los brazos y las piernas. […]”.

Recuerdo hace años cuando visitaba el río con frecuencia. Siempre recalaba en el mismo sitio, un recóndito meandro donde el agua se remansaba sobre un cauce que fluía entre acantilados cortados a pico y bosques de ribera. Sólo cuando las aguas venían bravas se alteraba aquella paz, ya que las aguas buscan con violencia su paso por los saltos, de la misma manera que los vientos buscan su tránsito por los collados. Nada se les resiste. A cada primavera el meandro aparecía renovado como si la naturaleza misma hubiera decidido reamueblarlo.

Un día que paseaba por aquel rincón con la esperanza de descubrirle algún secreto nuevo me encontré con una estampa imposible. Al adentrarme en la maraña de su orilla escuché un graznido que contuvo mi aliento. Silencio, pensé. Aquel reclamo no era normal. Era más ronco y poderoso que el de las garzas y retumbaba entre paredes como si no pudiera ajustarse a aquel angosto espacio. Y al asomarme al río lo vi. Un pelícano orgulloso, limpio, extraño, flotaba en medio de su lecho y se dejaba arrastrar por los remolinos que se formaban a su alrededor. No podía ser.

El pelícano me mantuvo ocupado durante un par de horas. Lo observé con la mirada del que jamás ha visto más allá de su narices, esperando que me trajera noticias de países exóticos. Pero éste se limitó a posar para mí sin insistir en su alarde de exotismo. Al cabo de un buen rato de mirarlo levantó el vuelo y se situó sobre la rama de un álamo blanco, justo a la altura de un nido habitado por una pareja de cigüeñas y que era el único sobre árbol de toda la región. El nido era un temeroso reto al vacío y al vértigo, un armatoste elaborado con toda clase de tarugos reciclados al que se le debía condecorar con la medalla al mérito del compostaje doméstico. El álamo blanco, las cigüeñas, el pelícano, un instante perfecto de poesía, como cuando de niños recorríamos la ribera y jugábamos a tirarnos el barro de vera a vera.

No busquéis el lugar porque la poesía que escribe el río es efímera y sólo está compuesta de presente: el pelícano continuó su camino hacia tierras más amables, el nido cayó con todo su aparejo arrastrado por la virulencia de una borrasca y yo seguí acudiendo por allí ansioso de toparme con alguna otra estampa imposible que fuera capaz de componer la lírica de un instante. Eso sí, siempre que os acerquéis al río registradle los bolsillos y leedle la poesía que lleva dentro. El Arga malvive, pero no lo condenemos: traficar con poesía no es un delito.

Mi obsesión por la risa

No es casualidad que cuando nazcamos lo primero que hagamos sea echar a llorar. Seguramente sería lo primero que yo haría al regresar de unas vacaciones de nueve meses flotando sobre las cálidas aguas del mar muerto. Los traumas postvacacionales que me asaltarían al enfrentarme a mi antigua vida serían bastante parecidos a las sensaciones postparto que experimente el recién nacido. El cambio es demasiado brusco como para no echarse a llorar.

Pero tenemos la costumbre de considerar el llanto como la primera expresión de la vida. No nos confundamos: antes de entonar ese primer llanto, la criatura llevaba ya muchos meses riendo. ¿¡Riendo!? Sí, riendo. Las ecografías más modernas lo demuestran: la criatura se parte el bazo. La risa, esa alteración del ánimo, es congénita, es un eslabón más de nuestro ADN. Y aunque la ciencia haya tardado en darse cuenta, la ha acabado rescatando del olvido para llegar a convertirla en terapia. Son ya tantas las patologías psíquicas de esta sociedad que hay que inventarse nuevos métodos para solucionarlas. O recurrir a los de siempre. Nuestras abuelas no necesitaban ser ni herboleras ni curanderas para saber aplicar los mejores remedios, entre los que estaba la risa que remendaba el alma y el potaje que aplacaba las penas. Pero la ciencia, que tiene la costumbre de olvidar lo adquirido para partir de nuevo de cero, trajo nuevos métodos y estos no incluían la visión de ningún paciente partiéndose el bazo sobre el diván de un psiquiatra.

¿Es la risa exclusivamente nuestra? No lo sé; pero dicen que los monos también ríen. La única diferencia quizá radique en que nosotros somos capaces de fingir la risa, como tantas otras cosas. También fingimos el llanto… Es lo que tiene ser inteligente. Uno puede utilizar el cerebro a su gusto y una risa falsa siempre ayuda. Pero ¿y la vaca que ríe, ríe de verdad? ¿Es que la risa hay que exteriorizarla por medio de carcajadas, aspavientos y espasmos? ¿Es la risa sólo movimiento de facciones y chasqueo de boca? Yo, que soy de los que acepto el pulpo como animal de compañía, pues opino que las carreras de una vaca dando coces al viento me contagian su risa.

Les llevamos ventaja porque hemos trabajado la carcajada durante miles de años hasta perfeccionar todo un sinfín de categorías irrisibles: la risa abierta, ja-ja, la risa astuta, je-je, la risa contenida, ji-ji, la risa socarrona, jo-jo, y la risa bonachona, ju-ju, aquella que emite el Olentzero cuando se muestra sorprendido del niño que le cuenta que su único deseo es ser como él de mayor para así ir repartiendo regalos.

Pero la risa, como cualquier otro rasgo físico y anímico que generamos, cumple su función en el sueño humano de la supervivencia, nos hace adaptarnos mejor al medio para ir superando los problemas. Es un elemento positivo, una especie de resorte de defensa para contrarrestar el ataque de disposiciones de ánimo negativas. Aún recuerdo que durante el funeral de un tío mío que había estado diez años agonizando, con lo que eso supone de carga para la familia, el cura comentó desde el púlpito: “Nuestro querido hermano ha recibido por fin la llamada del Señor”; a lo que uno de los hijos del fallecido no pudo evitar hacer un comentario por lo bajines: “Si lo sé antes, le regalo un móvil”.

Si es verdad que hemos creado la risa y hemos sabido trasmitirla en nuestros genes como mecanismo de defensa, es probable que el que más ríe sea el que más vive. Pura evolución. Pura selección natural.

Así que reíros sin reparar en tiempos ni en espacios, reíros hasta sulfuraros y acaloraros, hasta que la esencia de la risa flote en el aire como una nube radioactiva. Explotad, estallad, partíos y moríos de la risa. Retorceos, tronchaos, desternillaos, despitorraos, descoyuntaos, meaos y cagaos de risa, porque la risa es redimidora y porque reírse de un problema es la mejor señal para cerciorarse de que éste ya ha sido superado.

Y, por favor, contagiad esa risa a vuestros hijos e hijas.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)